Wie lässt sich klimafreundliche Wärmeversorgung kooperativ organisieren – und was können wir von bestehenden Projekten lernen? Im Zuge des EU-Projekt HeatCOOP wurden 14 Best-Practice-Beispiele aus sechs europäischen Ländern analysiert, mit Fokus auf sogenannte Community Action Projects: also Initiativen, die von Bürger:innen, Genossenschaften, Vereinen oder gemeinwohlorientierten Unternehmen getragen werden. Es gibt kein allgemeingültiges Modell – aber viel Potenzial, aus diesen vielfältigen Wegen für künftige HeatCOOPs zu lernen.

Von der zivilgesellschaftlichen Initiative zur kooperativen Infrastruktur

Die Genossenschaft nahwärme-eichkamp.berlin eG, gegründet im Juli 2025, ist eine der wenigen Initiativen in Deutschland, die ein innovatives kaltes Wärmenetz mit 100 Prozent regenerativer Energie im Bestand umsetzen will. Das Projekt im Berliner Stadtteil Eichkamp baut auf über zehn Jahre zivilgesellschaftliches Engagement und vorbereitende Projektarbeit auf.

Figure 1 – Founding of the cooperative “nahwärme-eichkamp.berlin eG” in July 2025

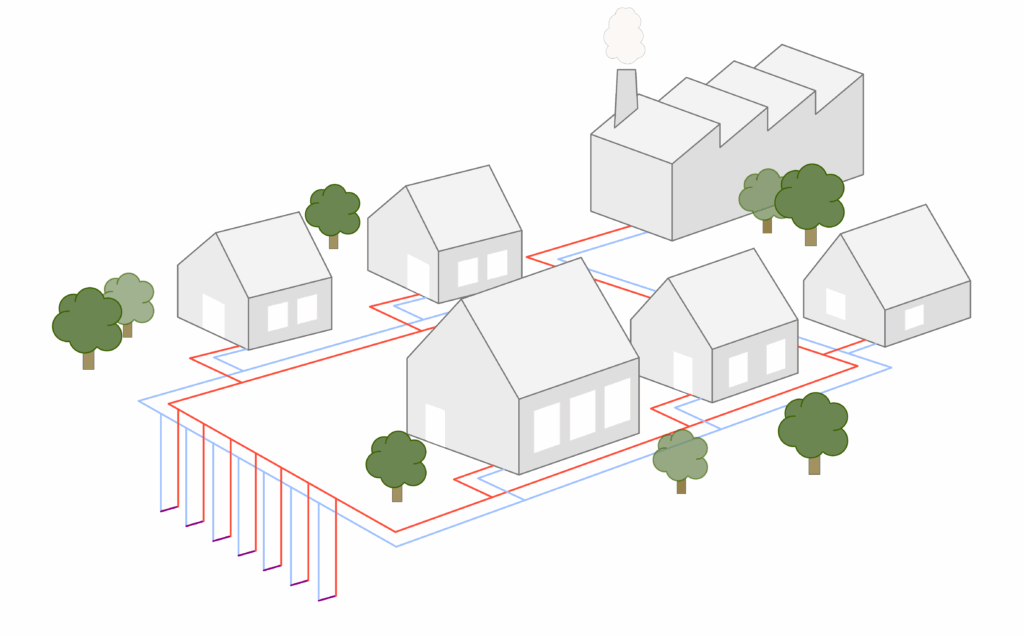

Die Genossenschaft plant, das Wärmenetz modular in mehreren Bauabschnitten umzusetzen – abhängig von der Anschlussdichte im Quartier. Technisch basiert das System auf Erdwärmesonden (ca. 100 m tief), die unterhalb öffentlicher Straßen eingebracht werden. Die thermische Energie wird über ein Niedertemperaturnetz an die angeschlossenen Gebäude verteilt. Jedes Gebäude erhält eine eigene dezentrale Wärmepumpe, die die Temperatur auf das benötigte Niveau (bis zu 70 °C) anhebt. Alle technischen Anlagen – einschließlich der Wärmepumpen – bleiben im Eigentum der Genossenschaft.

Figure 2 – General system overview “nahwärme-eichkamp.berlin eG”

Nahwärme Eichkamp zeigt, wie langfristiges Engagement in der Nachbarschaft zu robuster, gemeinschaftlich getragener Infrastruktur führen kann. Auch wenn sich das Projekt noch in der Vorbereitungsphase befindet, liefert es ein anschauliches Beispiel dafür, wie dezentralisierte und fossilfreie Wärmeversorgung auch in verdichteten städtischen Quartieren genossenschaftlich organisiert werden kann.

Ein noch länger etabliertes Beispiel ist ADEV, eine Schweizer Energiegenossenschaft, die aus der Anti-Atomkraft-Bewegung der 1980er-Jahre hervorgegangen ist. Aus einer Graswurzelbewegung ist ein Unternehmen mit über 130 Energiesystemen entstanden. Die Genossenschaft ist heute als Holding mit vier technologie-spezifischen Tochtergesellschaften organisiert. Bürger:innen können gezielt in Solar-, Wind-, Wasser- oder Wärmeerzeugung investieren – ein Modell, das bürgerschaftliche Teilhabe und wirtschaftliche Tragfähigkeit vereint.

Zwischen Bottom-up und systemischer Innovation

Nicht alle gemeinschaftlich getragenen Projekte entstehen bottom up. Einige werden durch Unternehmen, Projektentwickler oder Kommunen initiiert – und beziehen Bewohner:innen erst in späteren Phasen ein. Ein bemerkenswertes Beispiel ist DuCoop, eine Genossenschaft im Stadtentwicklungsgebiet „De Nieuwe Dokken“ in Gent, Belgien.

Hier wurde ein geschlossenes Kreislaufsystem entwickelt, das Wärmerückgewinnung, Biogas, Photovoltaik, Batteriespeicherung und digitales Management miteinander kombiniert. Neue Bewohner:innen müssen beim Einzug der Genossenschaft beitreten – sie sind damit zugleich Nutzer:innen und Miteigentümer:innen der Infrastruktur.

Dieses Beispiel zeigt: Je komplexer und technischer ein Projekt wird, desto häufiger geht dies mit einer Professionalisierung einher. Während Bottom-up-Projekte häufig den initialen Anstoß geben, erfordert der langfristige Betrieb oft eine professionelle Organisation – ein Muster, das in vielen der analysierten Fälle zu beobachten ist.

Figure 3 – Visual rendering of the “De Nieuwe Dokken” area

Rechtsformen: Genossenschaft, Verein oder etwas anderes?

### Rechtsformen: Genossenschaft, Verein oder etwas anderes?

Eine der zentralen Fragen in der HeatCOOP-Analyse betrifft die Wahl der Rechtsform. Viele der betrachteten Projekte sind Genossenschaften, aber auch Vereine und gemeinwohlorientierte Unternehmen werden oft ausgewählt als Strukturen. Die Wahl hängt weniger von der Ideologie ab, sondern oft vielmehr davon, was im jeweiligen Land rechtlich möglich und sinnvoll ist bzw. auch welche Organisationsformen kulturell etabliert sind.

In Österreich etwa sind gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften weit verbreitet und gesetzlich gut verankert. Das Projekt Kriegerheimstätte in Wien knüpft an diese Tradition an: Die Genossenschaft, gegründet in den 1920er-Jahren, entwickelt derzeit ein erneuerbares Wärmenetz auf Basis von Geothermie und Wärmepumpen. In Tschechien zum Beispiel sind Genossenschaften seltener, hier übernehmen häufig Kommunen die operative Verantwortung.

Auch Vereine können flexible Plattformen für nachbarschaftliche Mobilisierung darstellen. So etwa beim KLIMADÖRFL im Wiener Kahlenbergerdorf, wo ein lokaler Verein die Koordination von Dekarbonisierungsmaßnahmen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität übernimmt. Im weiteren Projektverlauf entwickeln sich manche dieser Vereine zu Genossenschaften weiter oder arbeiten mit anderen Organisationen zusammen.

Was wir daraus lernen können

Die im Rahmen von HeatCOOP analysierten Best-Practice-Projekte zeigen: Es gibt kein universelles Modell für gemeinschaftlich organisierte Wärmeversorgung. Dennoch lassen sich zentrale Erkenntnisse ableiten:

– Rechts- und Organisationsstrukturen müssen sich im Verlauf eines Projekts oft weiterentwickeln – von informellen Netzwerken zu tragfähigen Organisationen.

– Bottom-up-Projekte profitieren oft von anfänglicher Begeisterung, benötigen aber langfristige Unterstützung und Ressourcen.

– Die Professionalisierung gemeinschaftlicher Initiativen sollte nicht als Abkehr vom Ursprung verstanden werden, sondern als strategischer Schritt zur langfristigen Versorgung.

– Die Wahl der Rechtsform hängt stärker von rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen ab als von theoretischen Überlegungen.

Für HeatCOOP sind diese Erkenntnisse zentral: Sie zeigen, was unter welchen Bedingungen funktioniert und wie kooperative Modelle durch Politik, Recht und Praxis unterstützt werden können.

Vor allem aber macht die Analyse deutlich: Die Wärmewende findet nicht nur Top Down im Rahmen von Gesetzestexten und politischen Entscheidungen statt – sondern in aktiven Nachbarschaften, lokalen Initiativen und häufig auch in (Heat-)COOPeratives – dort, wo Menschen gemeinsam Verantwortung für ihre Energiezukunft übernehmen.

Projektkonsortium

Die Analyse dieser Best Practices wurde vom HeatCOOP-Konsortium durchgeführt, bestehend aus:

– realitylab (Österreich)

– e7 energy & innovation (Österreich)

– REENAG Holding (Österreich)

– Jožef Stefan Institute (Slowenien)

– SEVEn – The Energy Efficiency Center (Tschechien)

– Czech Technical University in Prague – Faculty of Civil Engineering (Tschechien)

Überblick der analysierten Projekte

Die Projektsammlung umfasst die folgenden 14 Fallstudien:

Community Action Projects (Genossenschaften, Vereine, gemeinwohlorientierte Unternehmen):

- Nahwärme-West Berlin – jetzt Nahwärme Eichkamp Berlin eG (Deutschland)

- ADEV – Cooperative Energy Company (Schweiz)

- VITA – Citizens‘ Energy Cooperative (Deutschland)

- DuCoop (Belgien)

- SmartCity Baumgarten (Österreich)

- KLIMADÖRFL (Österreich)

- Kriegerheimstätte (Österreich)

- Iglaseegasse (Österreich)

- Biomasse Wolkersdorf (Österreich)

- Hrastnik / Sunny School Hrastnik (Slowenien)

- Loški Potok (Slowenien)

Kommunale Projekte (Gemeinden, Städte, Kommunen):

- Přeštice (Tschechien)

- Kněžice (Tschechien)

- Holbæk Kommune (Dänemark)

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie auf commoning.net (English) und gemeinschaffen.com (Deutsch).

Dieser Artikel basiert auf den Ergebnissen des Deliverable 2.2 “Best Practices of Projects and Initiatives for District Heating Supply” aus dem Arbeitspaket 2 des Projekts HeatCOOP.

Das vollständige Dokument kann hier heruntergeladen werden: LINK.

Hinweis: Die Analyse der Projekte stellt eine Momentaufnahme dar; Informationen können sich inzwischen geändert haben.

HeatCOOP wird im Rahmen der Driving Urban Transitions (DUT) Partnerschaft aus Mitteln der EU gefördert und durch die nationalen Förderungsstellen FFG (Österreich), TAČR (Tschechien), and ARRS (Slowenien) kofinanziert.

Urheberrechtshinweis: Alle Abbildungen und Fotos in diesem Artikel stammen von den jeweiligen Initiativen. Die Rechte verbleiben bei den Originalautor:innen. Alle Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.